Commune Henniez

HISTOIRE d'eau, mythe ou réalité ?

Henniez est situé dans la vallée de la Broye entre le hameau de Treize-Canton et le village de Marnand.

Le village était traversé jusqu'en 1994 par la route reliant Lausanne à Berne. Au temps des Romains cette route reliait Lausanne à Avenches, ce qui nous permet d'imaginer que, depuis de nombreux siècles, beaucoup de convois ont fait halte à l'auberge de la Cigogne. Certains racontent même que Napoléon et ses troupes ont déjeuné entre Henniez et Marnand au lieu-dit "la cabinette Napoléon".

La vue des premiers véhicules à moteur a dû créer bien des débats entre les gens qui se retrouvaient volontiers au centre du village sur un petit pont voûté.

Au sud-ouest, notre village est coupé du canton de Fribourg par la Broye; une passerelle permet de relier le village de Villeneuve pour les amoureux des promenades pédestres. Les Vieux racontent que gamins, ils se lançaient des cailloux à travers la Broye; heureusement ce temps est révolu.

Une belle zone de forêt avec de jolies promenades le long de la Trémaulaz permet de rejoindre les villages de Villarzel, Cerniaz ou Seigneux.

Sur les armoiries de notre village figurent des feuilles de tabac, culture encore très présente dans nos champs. Notre contrée possède un climat assez sec, puisqu’après la Magadino au Tessin, c'est la région de Payerne qui est la plus sèche de Suisse.

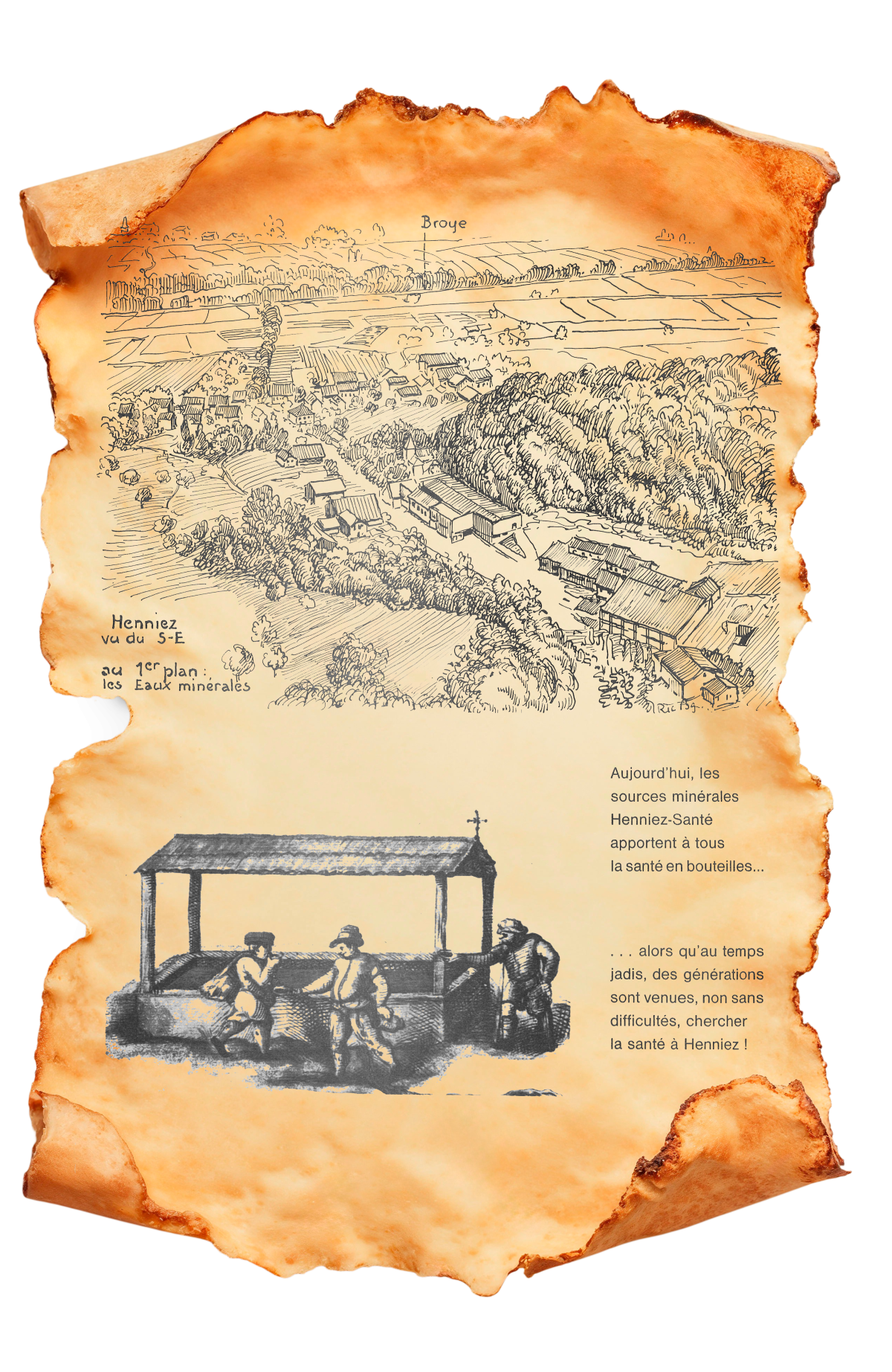

Notre village est connu dans tout le pays grâce à ses sources d'eau minérale, découvertes déjà par les Romains. En effet, les Bains d'Henniez ont amené beaucoup de curistes pendant de nombreux siècles, ce qui a donné une vie assez intense dans les hauts du village. Au début du XXe siècle, les Bains eurent malheureusement de la peine à concurrencer les sources thermales. L'exploitation industrielle d'embouteillage démarra en 1905. Aujourd'hui, la société d'eau minérale continue d'avoir un essor florissant et un rayonnement pour notre village.

On peut dire, sans gêne, qu'aujourd'hui l'histoire d'eau à Henniez est une réalité, qui va le rester encore longtemps.

D'après Les communes du district de Payerne, 2003, p. 59-60.

Le village était traversé jusqu'en 1994 par la route reliant Lausanne à Berne. Au temps des Romains cette route reliait Lausanne à Avenches, ce qui nous permet d'imaginer que, depuis de nombreux siècles, beaucoup de convois ont fait halte à l'auberge de la Cigogne. Certains racontent même que Napoléon et ses troupes ont déjeuné entre Henniez et Marnand au lieu-dit "la cabinette Napoléon".

La vue des premiers véhicules à moteur a dû créer bien des débats entre les gens qui se retrouvaient volontiers au centre du village sur un petit pont voûté.

Au sud-ouest, notre village est coupé du canton de Fribourg par la Broye; une passerelle permet de relier le village de Villeneuve pour les amoureux des promenades pédestres. Les Vieux racontent que gamins, ils se lançaient des cailloux à travers la Broye; heureusement ce temps est révolu.

Une belle zone de forêt avec de jolies promenades le long de la Trémaulaz permet de rejoindre les villages de Villarzel, Cerniaz ou Seigneux.

Sur les armoiries de notre village figurent des feuilles de tabac, culture encore très présente dans nos champs. Notre contrée possède un climat assez sec, puisqu’après la Magadino au Tessin, c'est la région de Payerne qui est la plus sèche de Suisse.

Notre village est connu dans tout le pays grâce à ses sources d'eau minérale, découvertes déjà par les Romains. En effet, les Bains d'Henniez ont amené beaucoup de curistes pendant de nombreux siècles, ce qui a donné une vie assez intense dans les hauts du village. Au début du XXe siècle, les Bains eurent malheureusement de la peine à concurrencer les sources thermales. L'exploitation industrielle d'embouteillage démarra en 1905. Aujourd'hui, la société d'eau minérale continue d'avoir un essor florissant et un rayonnement pour notre village.

On peut dire, sans gêne, qu'aujourd'hui l'histoire d'eau à Henniez est une réalité, qui va le rester encore longtemps.

D'après Les communes du district de Payerne, 2003, p. 59-60.

Préhistoire, Antiquité

Un nom particulier

On ne sait pour ainsi dire rien de l'histoire d'Henniez avant le milieu du XIVe siècle, mais cette localité a un passé bien plus lointain, même si l'on ne possède sur lui que des indices.

Le premier de ces indices, c'est le nom même de l'endroit, Henniez. Formés du suffixe latin acum accolé à un nom propre d'homme, généralement romain, les noms de lieu en -y ou en -iez remontent jusqu'à la fin de la période romaine dans notre pays. Dans le cas particulier, Henniez doit provenir d'un Enniacum, propriété d'un nommé Ennius.

D'autre part, le terme de "bonne fontaine" est presque toujours l'indication d'une source dont les vertus guérisseuses ont été reconnues très anciennement, peut-être même déjà par les Gaulois ou les Helvètes. Même si le nom de "bonne fontaine" n'apparaît dans les documents que tardivement à Henniez (en 1674, à notre connaissance), cette appellation fait supposer, avec une très forte présomption de certitude, que l'excellence des eaux des sources d'Henniez a été connue dans une très haute antiquité.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

Le premier de ces indices, c'est le nom même de l'endroit, Henniez. Formés du suffixe latin acum accolé à un nom propre d'homme, généralement romain, les noms de lieu en -y ou en -iez remontent jusqu'à la fin de la période romaine dans notre pays. Dans le cas particulier, Henniez doit provenir d'un Enniacum, propriété d'un nommé Ennius.

D'autre part, le terme de "bonne fontaine" est presque toujours l'indication d'une source dont les vertus guérisseuses ont été reconnues très anciennement, peut-être même déjà par les Gaulois ou les Helvètes. Même si le nom de "bonne fontaine" n'apparaît dans les documents que tardivement à Henniez (en 1674, à notre connaissance), cette appellation fait supposer, avec une très forte présomption de certitude, que l'excellence des eaux des sources d'Henniez a été connue dans une très haute antiquité.

Le nom de l'endroit présente des formes diverses dès le moyen âge, mais il semble que c'est l'orthographe plutôt que la prononciation qui ait varié, oscillant entre Ingny et Enniez ou Egny, le "H" initial actuel étant sans doute à l'origine une fantaisie de scribe.

Moyen-Âge

Sous la juridiction de l'évêque de Lausanne

Henniez était au moyen âge situé dans le châtellenie de Lucens, qui faisait partie des domaines temporelles des évêques de Lausanne.

La plupart des droits seigneuriaux devaient donc appartenir aux évêques de Lausanne. Mais certains renseignements, tirés de terriers, font apparaître une situation plus complexe, comme c'est presque toujours le cas à cette époque, et révèlent une imbrication de droits et de seigneuries divers.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

La plupart des droits seigneuriaux devaient donc appartenir aux évêques de Lausanne. Mais certains renseignements, tirés de terriers, font apparaître une situation plus complexe, comme c'est presque toujours le cas à cette époque, et révèlent une imbrication de droits et de seigneuries divers.

Le plus ancien document concernant Henniez que nous ayons trouvé ne s'est pas conservé en original, mais il en subsiste deux copies, une du XVe siècle, plus complète, avec la date, et une seconde de l'époque bernoise. Ce document est de septembre 1357. Il émane de l'évêque de Lausanne Aymon de Cossonay ; c'est la transformation d'une redevance en nature en redevance fixe en argent. Ce document révèle la présence à Henniez de deux classes d'habitants : d'une part des hommes libres, qui depuis longtemps sont exempts de toutes les coutumes et usages ; d'autre part des non-libres, des abergataires qui sont tenus envers l'évêque à toutes les coutumes et usages. Ces hommes libres, comme leurs prédécesseurs, sont tenus seulement à fournir chaque année un "ressat", soit un repas, à l'évêque de Lausanne et à une suite de douze personnes entre la Saint-Michel (30 septembre) et la Saint-André apôtre (30 novembre). C'est en échange de ce ressat que les dits personnages d'Henniez sont libres et francs de toute coutume et usage. Or, à la date indiquée, l'évêque Aymon, de sa propre volonté, bien informé de ses droits, dans l'intérêt de lui-même et de l'église Notre-Dame de Lausanne, pour lui et ses successeurs, donne à cense le dit ressat pour une somme de quinze sous lausannois, payable annuellement à la Saint-André apôtre, plus une somme de quarante sous lausannois, payables une seule fois à titre d'entrage de la prédite accensation. L'évêque précise que ces hommes libres et leurs descendants ne sont absolument pas tenus de payer à l'évêque ou à ses successeurs les usages et coutumes. Il promet en outre de les maintenir, défendre et garantir en paix contre quiconque, en jugement et hors jugement, "et spécialement contre ceux qui ont accoutumé de prendre part et de manger au dit ressat".

Époque contemporaine

Sous l'administration bernoise

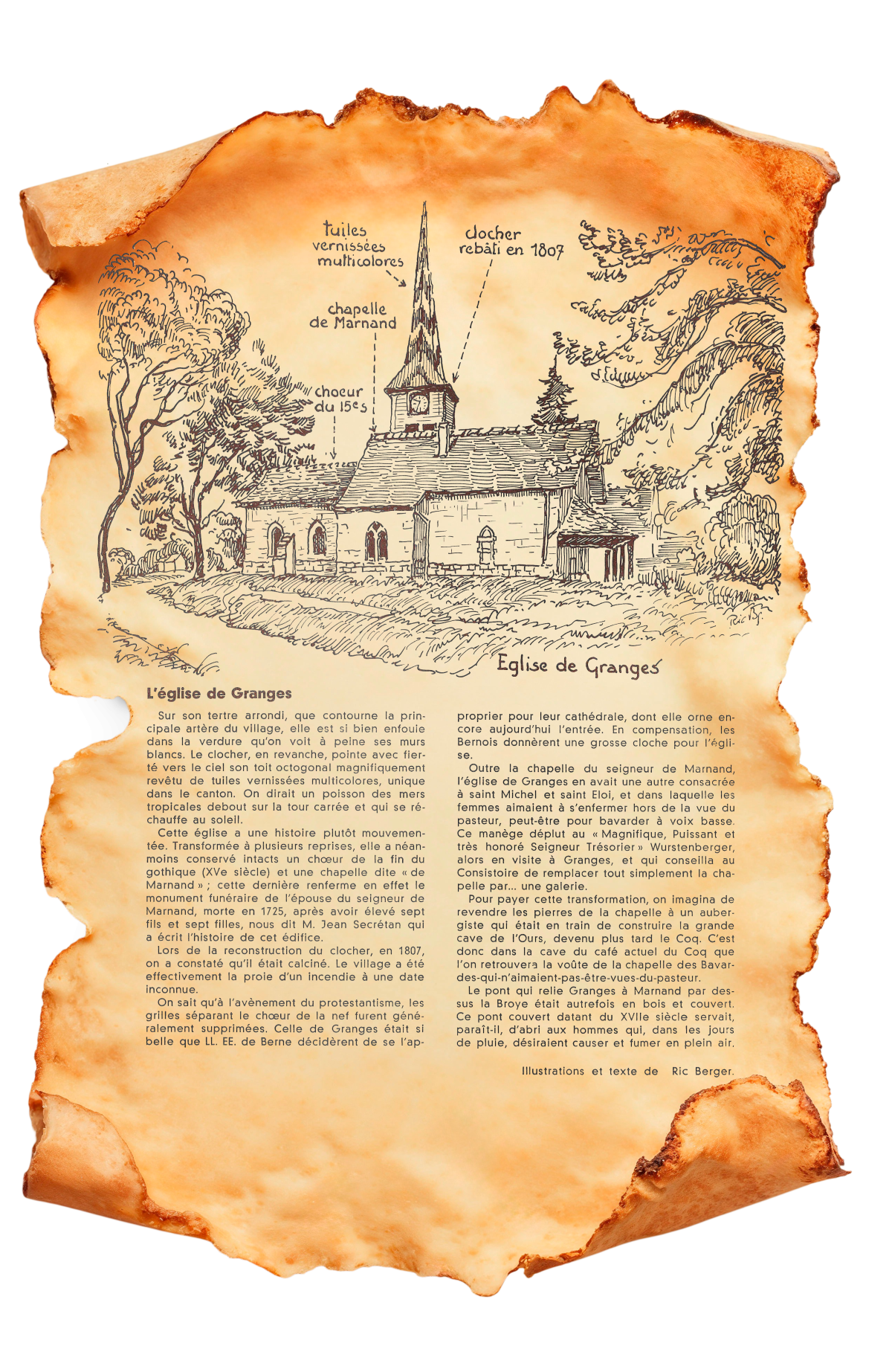

Sous le régime bernois, Henniez dépendait de la paroisse de Granges. La paroisse de Granges était une vaste paroisse, trop vaste pour les soins d'un seul pasteur; c'est pourquoi, en 1622, on en détacha les villages de Villarzel, Rossens et Sédeilles, qui constituent désormais la paroisse de Villarzel.

Même ainsi amputée, la paroisse de Granges restait considérable ; elle comprenait les villages de Granges, Marnand, Sassel, Trey, Granges-sous-Trey et Henniez. Elle avait un pasteur, résidant à Granges, et un consistoire paroissial, présidé par un juge laïque, assisté d'assesseurs consistoriaux, et dans lequel siégeait également le pasteur. Les registres de ce consistoire ne sont conservés malheureusement que pour deux courtes périodes. C'est regrettable, car ce qui nous reste fournit de nombreux textes intéressants sur la vie de la paroisse.

Indépendamment des comptes tenus par les gouvernements de chacune des communes, il y avait une fortune de la paroisse, administrée par un personnage appelé le "gouverneur d'église", pris à tour de rôle pour une année dans chacune des communes de la paroisse.

Le consistoire avait dans chaque village au moins un surveillant, mais ce n'était pas toujours chose facile de trouver la personne appropriée, qui devait veiller à l'observation des ordonnances consistoriales et dénoncer les contrevenants.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

Même ainsi amputée, la paroisse de Granges restait considérable ; elle comprenait les villages de Granges, Marnand, Sassel, Trey, Granges-sous-Trey et Henniez. Elle avait un pasteur, résidant à Granges, et un consistoire paroissial, présidé par un juge laïque, assisté d'assesseurs consistoriaux, et dans lequel siégeait également le pasteur. Les registres de ce consistoire ne sont conservés malheureusement que pour deux courtes périodes. C'est regrettable, car ce qui nous reste fournit de nombreux textes intéressants sur la vie de la paroisse.

Indépendamment des comptes tenus par les gouvernements de chacune des communes, il y avait une fortune de la paroisse, administrée par un personnage appelé le "gouverneur d'église", pris à tour de rôle pour une année dans chacune des communes de la paroisse.

Le consistoire avait dans chaque village au moins un surveillant, mais ce n'était pas toujours chose facile de trouver la personne appropriée, qui devait veiller à l'observation des ordonnances consistoriales et dénoncer les contrevenants.

Comme chaque commune sous le régime bernois, Henniez était administrée par un gouverneur, sorte à la fois de syndic et de boursier, et nommé pour un an parmi les communiers.

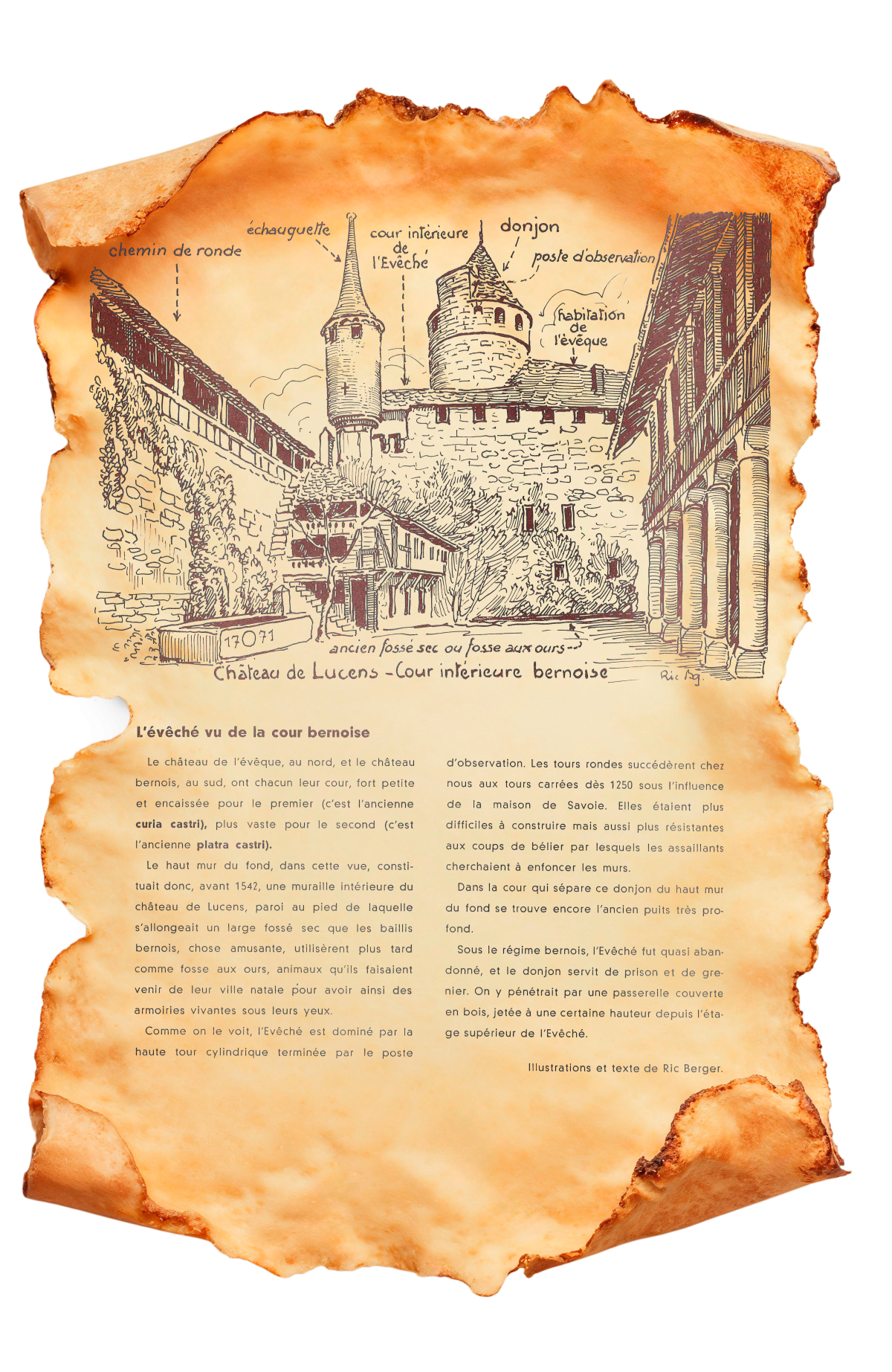

L'évêché vu de la cour bernoise

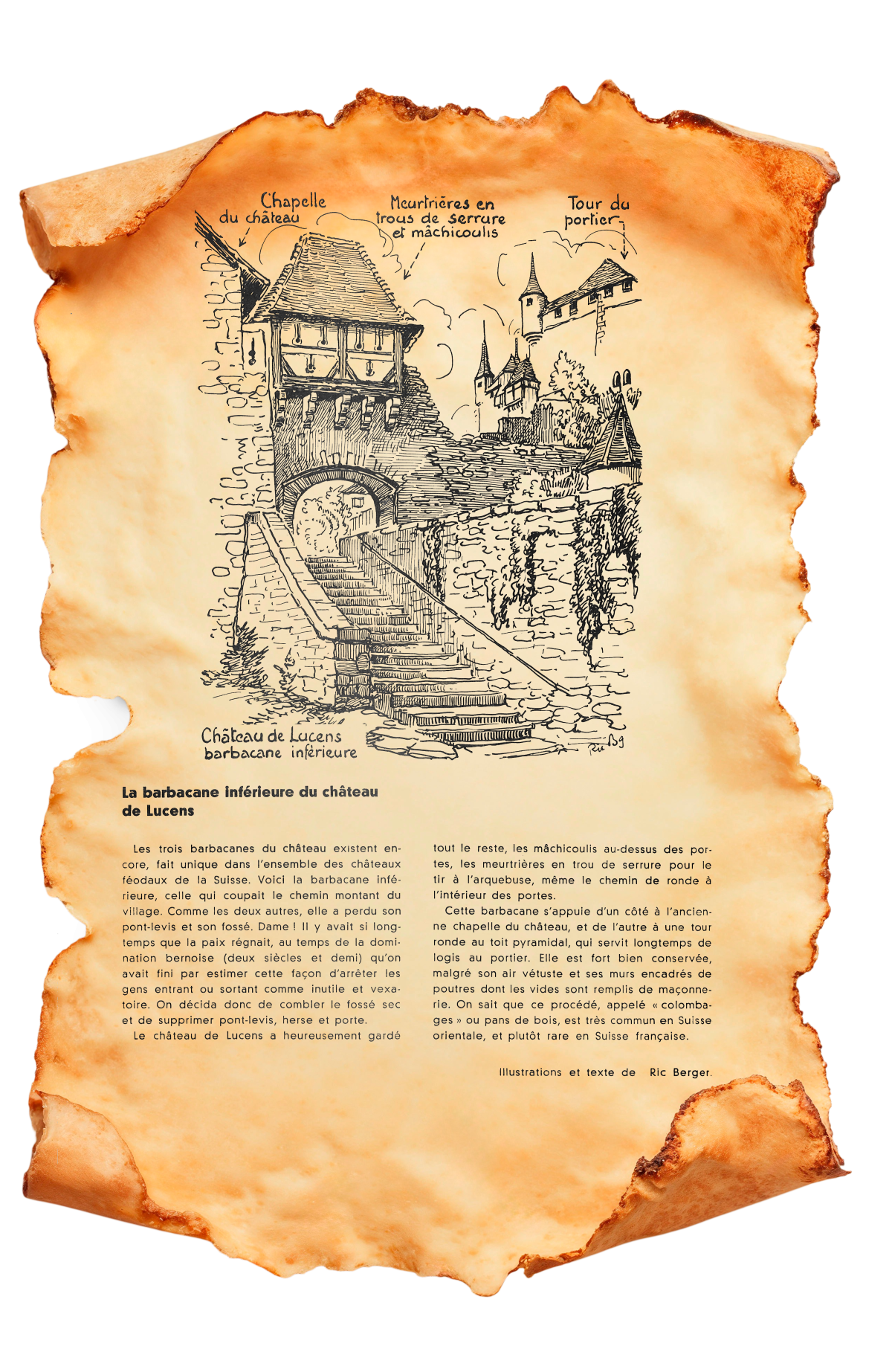

Le château de l'évêque, au nord, et le château bernois, au sud, ont chacun leur cour, fort petite et encaissée pour le premier (c'est l'ancienne curla castrl), plus vaste pour le second (c'est l'ancienne platra castrl).

Le haut mur du fond, dans cette vue, constituait donc, avant 1542, une muraille intérieure du château de Lucens, paroi au pied de laquelle s'allongeait un large fossé sec que les baillis bernois, chose amusante, utilisèrent plus tard comme fosse aux ours, animaux qu'ils faisaient venir de leur ville natale pour avoir ainsi des armoiries vivantes sous leurs yeux.

Comme on le voit, l'évêché est dominé par la haute tour cylindrique terminée par le poste d'observation. Les tours rondes succédèrent chez nous aux tours carrées dès 1250 sous l'influence de la maison de Savoie. Elles étaient plus difficiles à construire mais aussi plus résistantes aux coups de bélier par lesquels les assaillants cherchaient à enfoncer les murs.

Dans la cour qui sépare ce donjon du haut mur du fond se trouve encore l'ancien puits très profond.

Sous le régime bernois, l'évêché fut quasi abandonné, et le donjon servit de prison et de grenier. On y pénétrait par une passerelle couverte en bois, jetée à une certaine hauteur depuis l'étage supérieur de l'évêché.

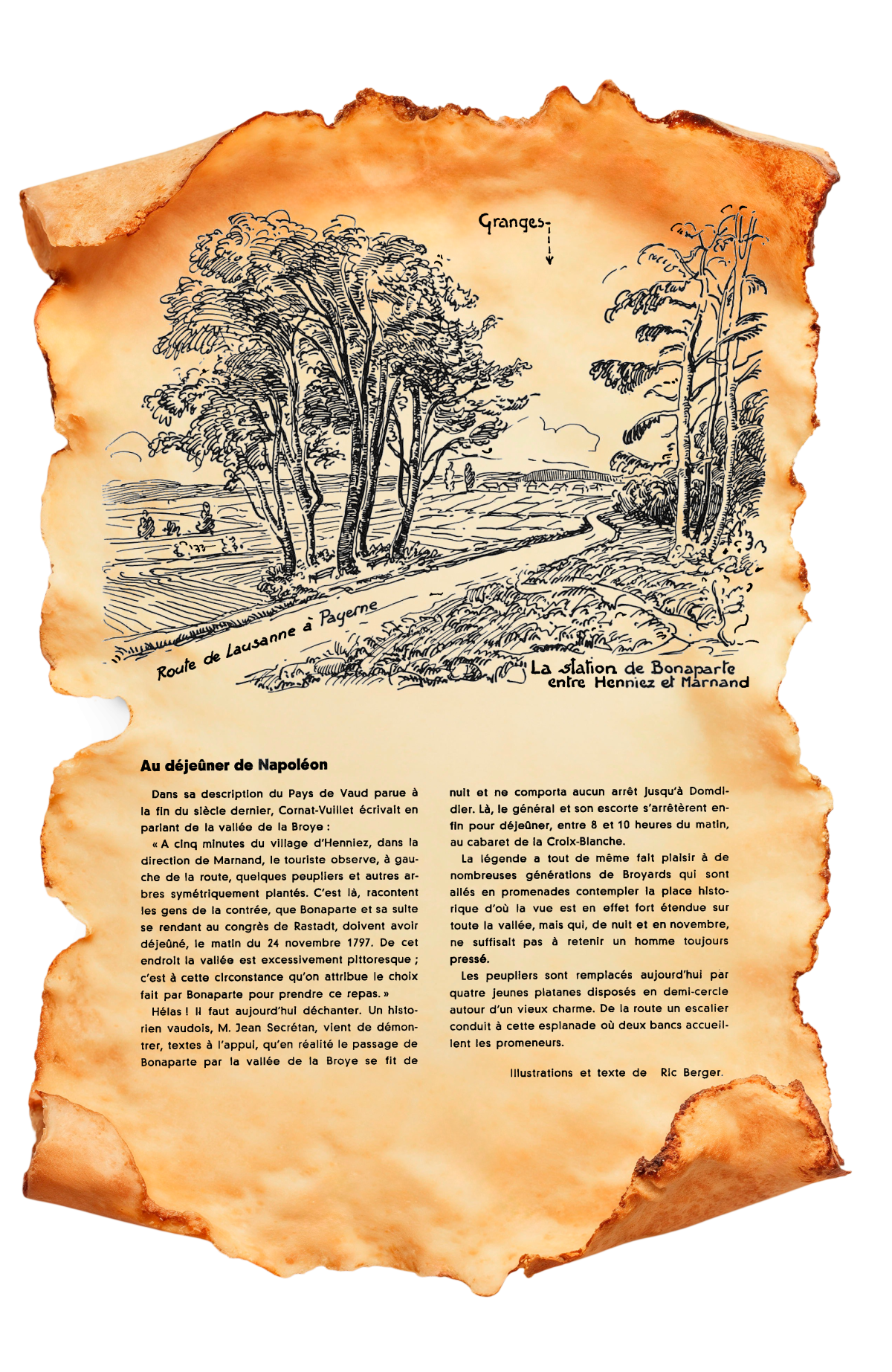

La station de Bonaparte

Au déjeuner de Napoléon. Dans sa description du Pays de Vaud parue à la fin du siècle dernier, Cornat-Vulllet écrivait en parlant de la vallée de la Broye : « A cinq minutes du village d'Hennlez, dans la direction de Marnand, le touriste observe, à gauche de la route, quelques peupliers et autres arbres symétriquement plantés. C'est là, racontent les gens de la contrée, que Bonaparte et sa suite se rendant au congrès de Rastadt, doivent avoir déjeuné, le matin du 24 novembre 1797. De cet endroit la vallée est excessivement pittoresque ; c'est à cette circonstance qu'on attribue le choix fait par Bonaparte pour prendre ce repas. » Hélas ! Il faut aujourd'hui déchanter. Un historien vaudois, M. Jean Secrétan, vient de démontrer, textes à l'appui, qu'en réalité le passage de Bonaparte par la vallée de la Broye se fit de nuit et ne comporta aucun arrêt jusqu'à Domdidier. Là, le général et son escorte s'arrêtèrent enfin pour déjeuner, entre 8 et 10 heures du matin, au cabaret de la Croix-Blanche. La légende a tout de même fait plaisir à de nombreuses générations de Broyards qui sont allées en promenades contempler la place historique d'où la vue est en effet fort étendue sur toute la vallée, mais qui, de nuit et en novembre, ne suffisait pas à retenir un homme toujours pressé. Les peupliers sont remplacés aujourd'hui par quatre jeunes platanes disposés en demi-cercle autour d'un vieux charme. De la route un escalier conduit à cette esplanade où deux bancs accueillent les promeneurs.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

23 novembre 1797.... Nuit et brouillard enveloppent encore la vallée de la Broye. Sortant des ténèbres, un groupe de voyageurs pressés traverse le village d1henniez. partis de Milan, ils se rendent en Allemagne, au congrès de Rastadt. A leur tête, un homme de petite taille, mais au prestige déjà grand: Bonaparte. Voilà pour l'histoire, la suite appartient à la légende... Le futur empereur et son escorte se seraient arrêtés à la sortie du village pour s'y restaurer, comme en atteste le lieu dominant la plaine, appelé "le déjeuner de Napoléon". Aucune archive ne mentionne cette halte, sans doute bienvenue. Mais avouez sincèrement qu'Henniez était un endroit prédestiné et particulièrement bien choisi pour s'y désaltérer!

Texte Daniel Pradervand, instituteur, 1994.

Histoire architecturale

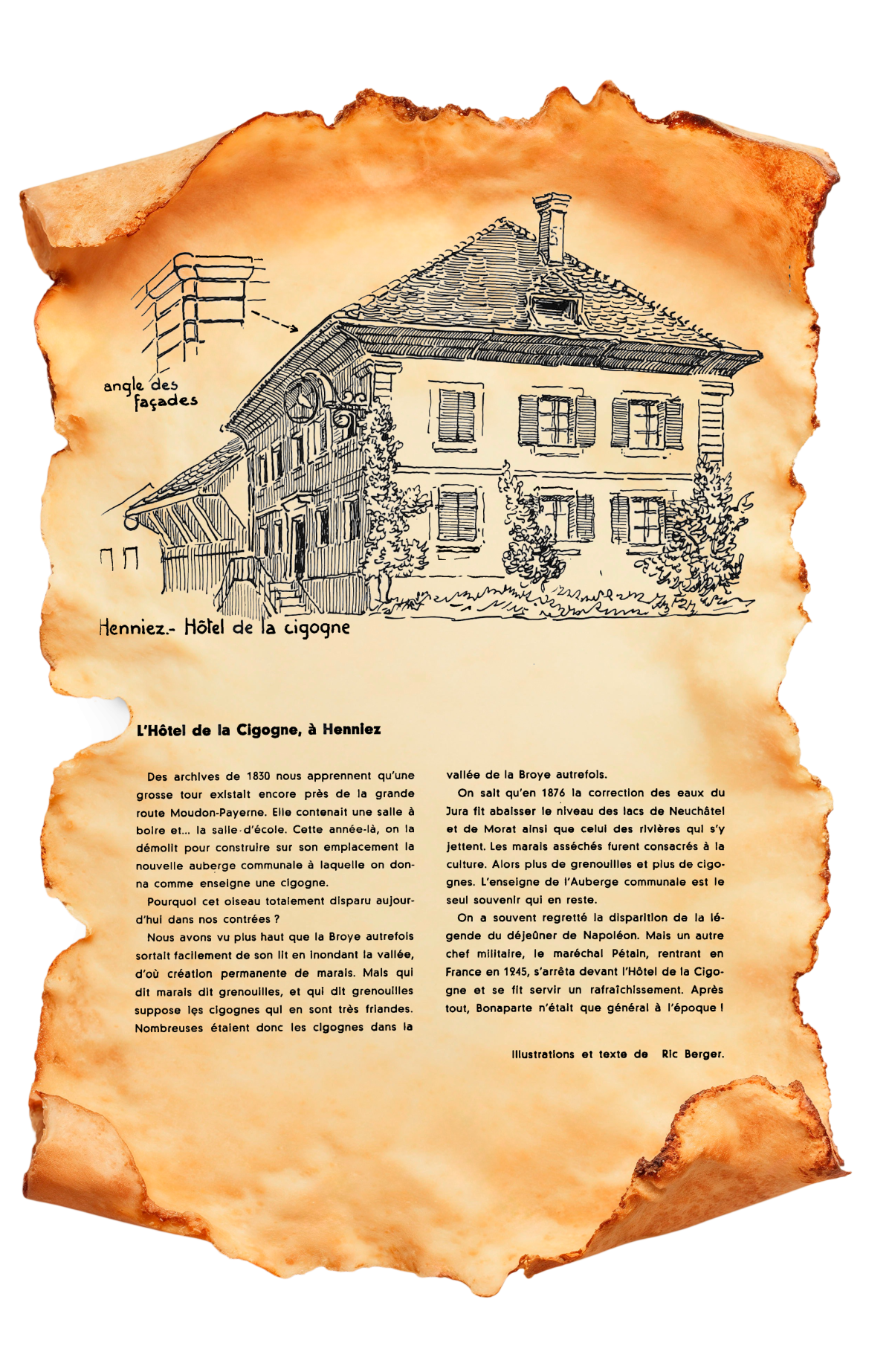

L'Hôtel de la Cigogne

Des archives de 1830 nous apprennent qu'une grosse tour existait encore près de la grande route Moudon-Payerne. Elle contenait une salle à boire et... la salle d'école. Cette année-là, on la démolit pour construire sur son emplacement la nouvelle auberge communale à laquelle on donna comme enseigne une cigogne.

Pourquoi cet oiseau totalement disparu aujourd'hui dans nos contrées ?

La Broye autrefois sortait facilement de son lit en inondant la vallée, d'où la création permanente de marais. Mais qui dit marais dit grenouilles, et qui dit grenouilles suppose les cigognes qui en sont très friandes. Nombreuses étaient donc les cigognes dans la vallée de la Broye autrefois.

On sait qu'en 1876 la correction des eaux du Jura fit abaisser le niveau des lacs de Neuchâtel et de Morat ainsi que celui des rivières qui s'y jettent. Les marais asséchés furent consacrés à la culture. Alors plus de grenouilles et plus de cigognes. L'enseigne de l'auberge communale est le seul souvenir qui en reste.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

Pourquoi cet oiseau totalement disparu aujourd'hui dans nos contrées ?

La Broye autrefois sortait facilement de son lit en inondant la vallée, d'où la création permanente de marais. Mais qui dit marais dit grenouilles, et qui dit grenouilles suppose les cigognes qui en sont très friandes. Nombreuses étaient donc les cigognes dans la vallée de la Broye autrefois.

On sait qu'en 1876 la correction des eaux du Jura fit abaisser le niveau des lacs de Neuchâtel et de Morat ainsi que celui des rivières qui s'y jettent. Les marais asséchés furent consacrés à la culture. Alors plus de grenouilles et plus de cigognes. L'enseigne de l'auberge communale est le seul souvenir qui en reste.

Le maréchal Pétain, rentrant en France en 1945, s'arrêta devant l'Hôtel de la Cigogne et se fit servir un rafraîchissement.

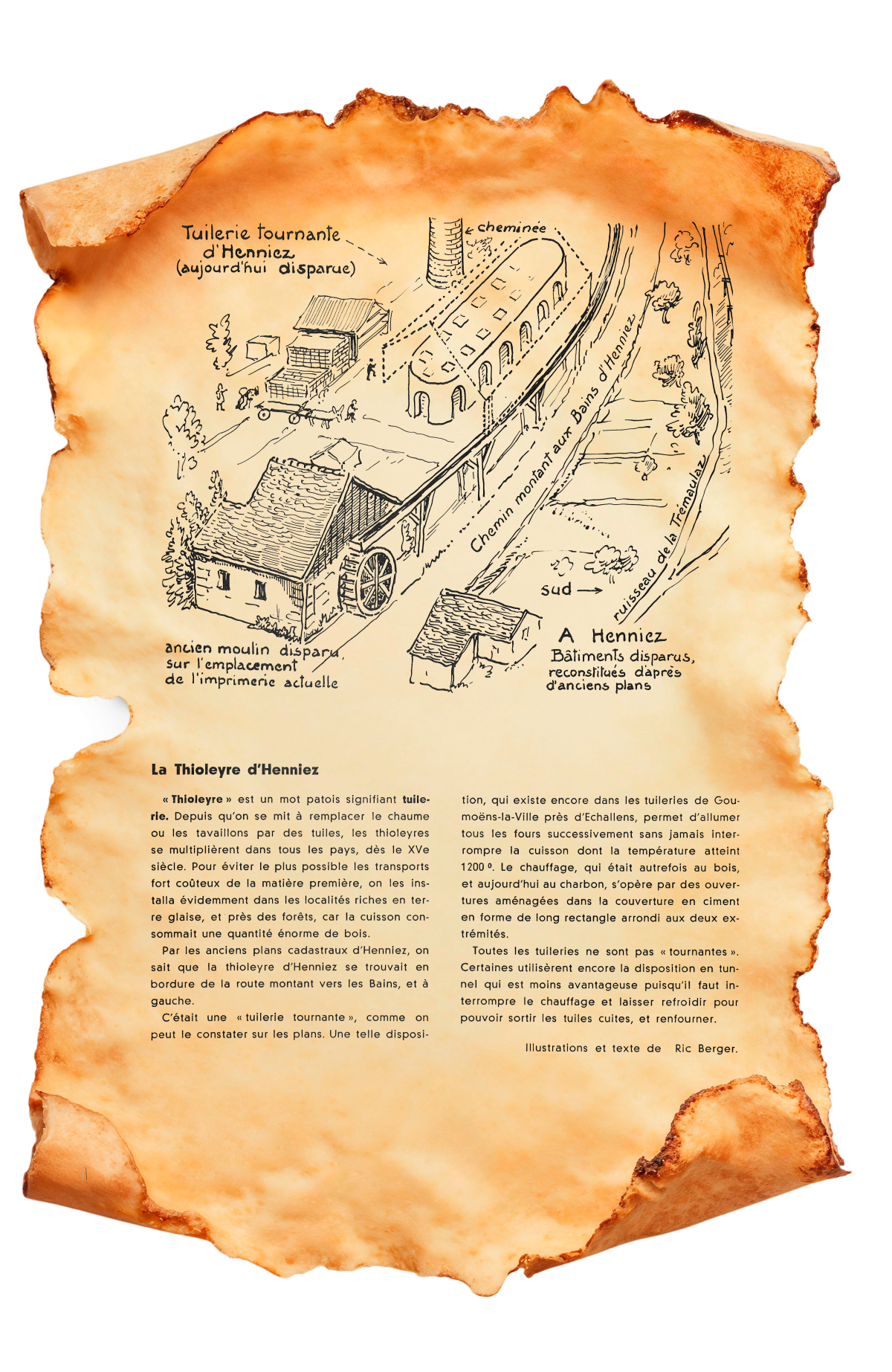

La Thioleyre

"Thioleyre" est un mot patois signifiant tuilerie. Depuis qu'on se mit à remplacer le chaume ou les tavaillons par des tuiles, les thioleyres se multiplièrent dans tous les pays, dès le XVe siècle. Pour éviter le plus possible les transports fort coûteux de la matière première, on les installa évidemment dans les localités riches en terre glaise, et près des forêts, car la cuisson consommait une quantité énorme de bois.

Par les anciens plans cadastraux d'Henniez, on sait que la thioleyre d'Henniez se trouvait en bordure de la route montante vers les Bains, et à gauche.

C'est une "tuilerie tournante", comme on peut le constater sur les plans. Une telle disposition, qui existe encore dans les tuileries de Goumoëns-la-Ville près d'Echallens, permet d'allumer tous les fours successivement sans jamais interrompre la cuisson dont la température atteint 1200 degrés. Le chauffage, qui était autrefois au bois et aujourd'hui au charbon, s'opère par des ouvertures aménagées dans la couverture en ciment en forme de long rectangle arrondi aux extrémités.

Par les anciens plans cadastraux d'Henniez, on sait que la thioleyre d'Henniez se trouvait en bordure de la route montante vers les Bains, et à gauche.

C'est une "tuilerie tournante", comme on peut le constater sur les plans. Une telle disposition, qui existe encore dans les tuileries de Goumoëns-la-Ville près d'Echallens, permet d'allumer tous les fours successivement sans jamais interrompre la cuisson dont la température atteint 1200 degrés. Le chauffage, qui était autrefois au bois et aujourd'hui au charbon, s'opère par des ouvertures aménagées dans la couverture en ciment en forme de long rectangle arrondi aux extrémités.

Toutes les tuileries ne sont pas "tournantes". Certaines utilisèrent encore la disposition en tunnel qui est moins avantageuse, puisqu'il faut interrompre le chauffage et laisser refroidir pour pouvoir sortir les tuiles cuites et renfourner.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

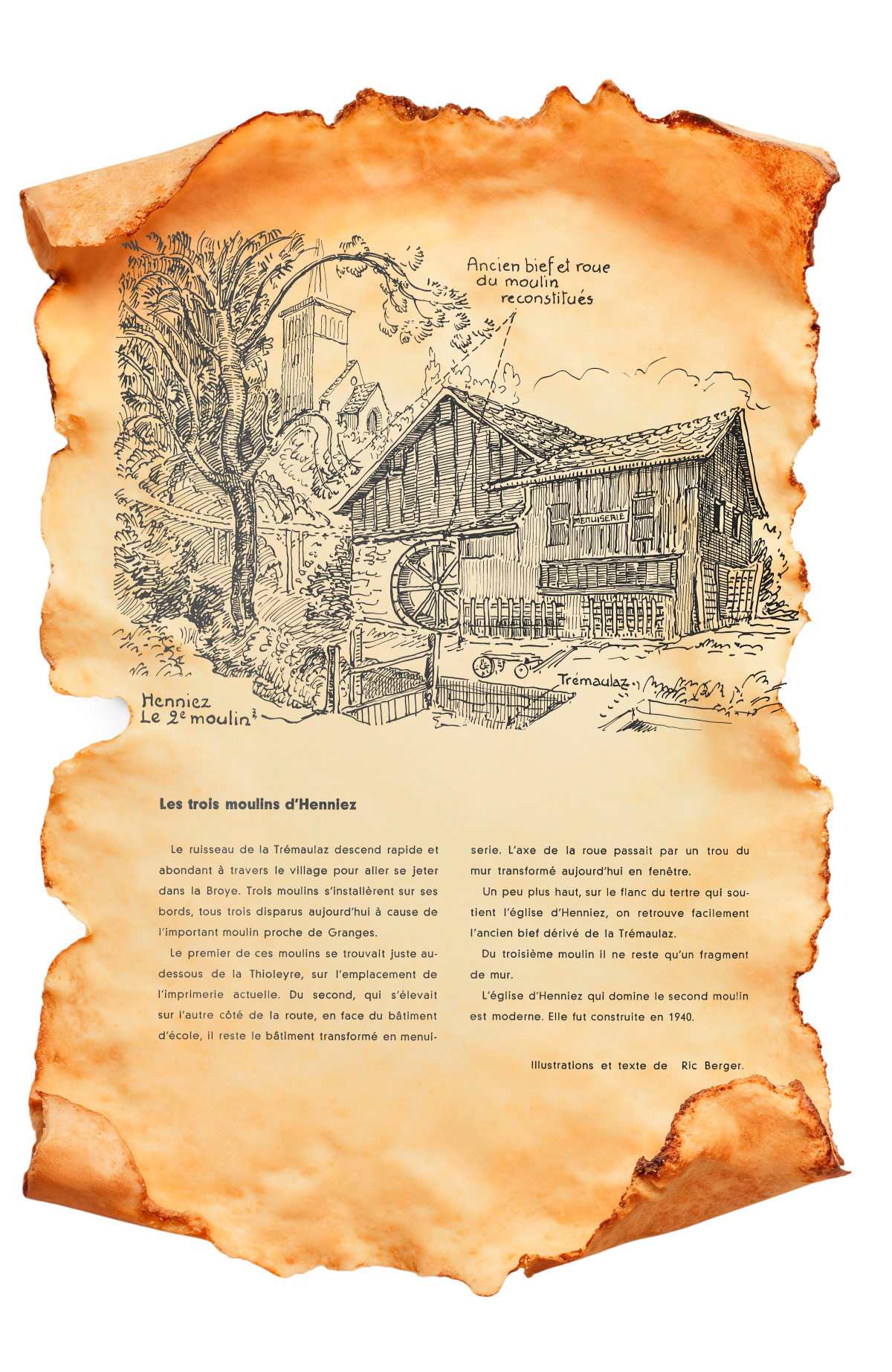

Les trois moulins

Le ruisseau de la Trémaulaz descend rapide et abondant à travers le village pour aller se jeter dans la Broye. Trois moulins s'installèrent sur ses bords disparus aujourd'hui à cause de l'important moulin proche de Granges.

Le premier de ces moulins se trouvait juste au-dessous de la Thioleyre. Du second, qui s'élevait sur l'autre côté de la route, en face du bâtiment d'école, il reste le bâtiment transformé en menuiserie. L'axe de la roue passait par un trou du mur transformé aujourd'hui en fenêtre.

Un peu plus haut, sur le flanc du tertre qui soutient l'église d'henniez, on retrouve facilement l'ancien bief derivé de la Trémaulaz.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

Le premier de ces moulins se trouvait juste au-dessous de la Thioleyre. Du second, qui s'élevait sur l'autre côté de la route, en face du bâtiment d'école, il reste le bâtiment transformé en menuiserie. L'axe de la roue passait par un trou du mur transformé aujourd'hui en fenêtre.

Un peu plus haut, sur le flanc du tertre qui soutient l'église d'henniez, on retrouve facilement l'ancien bief derivé de la Trémaulaz.

Du troisième moulin il ne reste qu'un fragment de mur.

Économie

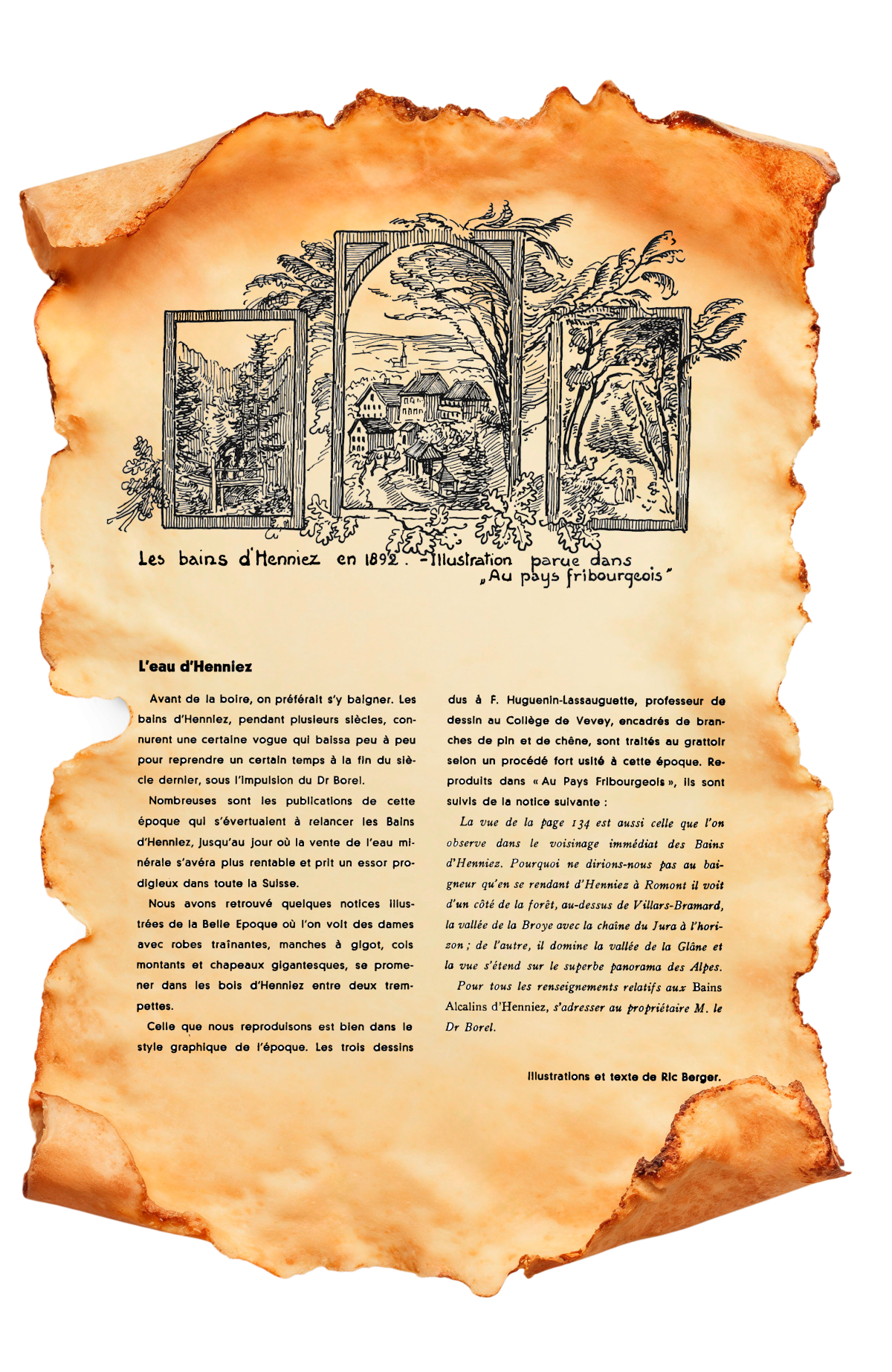

Les bains d'Henniez

Avant de la boire, on préférait s'y baigner. Les bains d'Henniez, pendant plusieurs siècles connurent une certaine vogue qui baissa peu à peu pour reprendre un certain temps à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion du Docteur Borel.

Les premiers documents qui font mention de l'exploitation de la Bonne Fontaine pour des bains remontent à l'année 1685. Il s'agit des pièces d'un conflit entre le médecin Pierre-François Chauvet, d'une part, les communiers d'Henniez, le pasteur de Granges et le seigneur de Rossens, d'autre part. En 1688, Leurs Excellences de Berne tranchent en faveur du médecin Pierre-François Chauvet, qui le premier a fait construire un établissement de bains.

Chauvet est resté propriétaire des bains d'Henniez jusqu'en 1701, mais son entreprise trouva du point de vue financier, une fin malheureuse par une sentence du 5 août 1701, Leurs Excellences de Fribourg, à la suite d'une adjudication prise contre Chauvet, devenaient propriétaires de la Bonne Fontaine. Le 1er juillet 1702, le gouvernement fribourgeois, par l'intermédiaire de son bailli de Surpierre, Pierre-Simon Lentzburger, revendait le tout au seigneur de Rossens, noble Antoine Zehender, du Grand Conseil de Berne et bailli de Biberstein.

Le mas de la Bonne Fontaine consistait alors en "une maison avec ses bains, fontaines et cours d'icelles, jardins et vergers d'alentour, fenage, terre arrrible et non arrible", jouxte le bois commun de Cerniaz, le bois commun de Seigneux et le ruisseau de la Tremeulaz.

Durant l'ancien-régime la propriété de la Bonne Fontaine change plusieurs fois de propriétaires.

Le cadastre de 1808 nous fait connaître comme propriétaire Jean-Abraham Joliquin, de Villarzel, et il en est encore de même dans le cadastre de 1817.

En 1835, le propriétaire des Bains est François-Christophe Décorvet, aubergiste à Marnand. Le cadastre de 1837 le donne comme propriétaire de l'ensemble du mas de la Bonne Fontaine; au vieux bâtiment des Bains s'ajoute alors un appendice construit en 1835, probablement par le nouveau propriétaire d'alors, François-Christophe Décorvet, qui se préoccupait d'agrandir et de moderniser son installation. Mais en 1841, vu son mauvais état de santé, il songe à renoncer pour la fin de l'année à sa patente d'auberge pour les Bains ; il n'atteindra même pas cette limite qu'il s'était fixé, puisqu'il meurt, agé de 44, à Henniez, le 15 octobre 1841.

Les premiers documents qui font mention de l'exploitation de la Bonne Fontaine pour des bains remontent à l'année 1685. Il s'agit des pièces d'un conflit entre le médecin Pierre-François Chauvet, d'une part, les communiers d'Henniez, le pasteur de Granges et le seigneur de Rossens, d'autre part. En 1688, Leurs Excellences de Berne tranchent en faveur du médecin Pierre-François Chauvet, qui le premier a fait construire un établissement de bains.

Chauvet est resté propriétaire des bains d'Henniez jusqu'en 1701, mais son entreprise trouva du point de vue financier, une fin malheureuse par une sentence du 5 août 1701, Leurs Excellences de Fribourg, à la suite d'une adjudication prise contre Chauvet, devenaient propriétaires de la Bonne Fontaine. Le 1er juillet 1702, le gouvernement fribourgeois, par l'intermédiaire de son bailli de Surpierre, Pierre-Simon Lentzburger, revendait le tout au seigneur de Rossens, noble Antoine Zehender, du Grand Conseil de Berne et bailli de Biberstein.

Le mas de la Bonne Fontaine consistait alors en "une maison avec ses bains, fontaines et cours d'icelles, jardins et vergers d'alentour, fenage, terre arrrible et non arrible", jouxte le bois commun de Cerniaz, le bois commun de Seigneux et le ruisseau de la Tremeulaz.

Durant l'ancien-régime la propriété de la Bonne Fontaine change plusieurs fois de propriétaires.

Le cadastre de 1808 nous fait connaître comme propriétaire Jean-Abraham Joliquin, de Villarzel, et il en est encore de même dans le cadastre de 1817.

En 1835, le propriétaire des Bains est François-Christophe Décorvet, aubergiste à Marnand. Le cadastre de 1837 le donne comme propriétaire de l'ensemble du mas de la Bonne Fontaine; au vieux bâtiment des Bains s'ajoute alors un appendice construit en 1835, probablement par le nouveau propriétaire d'alors, François-Christophe Décorvet, qui se préoccupait d'agrandir et de moderniser son installation. Mais en 1841, vu son mauvais état de santé, il songe à renoncer pour la fin de l'année à sa patente d'auberge pour les Bains ; il n'atteindra même pas cette limite qu'il s'était fixé, puisqu'il meurt, agé de 44, à Henniez, le 15 octobre 1841.

La première femme de Décorvet était une Susanne-Marie Tavel, de Payerne ; sa famille devait avoir mis de l'argent dans l'entreprise, puisque c'est un nommé Louis Tavel qui, dès le 30 octobre 1841, est propriétaire des Bains "par revestiture". Il déclara aussitôt ne pas vouloir renoncer à la patente d'auberge des Bains et s'empressa de la faire renouveler. Les Bains sont à cette époque avant tout une auberge, où l'on danse parfois. Les dimanches de danses, concédés par les autorités locales, et dont bénéficie également l'autre auberge d'Henniez, s'appellent dans l'usage locale les "dimanches des Bains" ou les "danses des Bains".

Vers 1880, l'établissement des bains est réorganisé par le docteur Borel. Les Bains seront désaffectés dès 1930.

En 1905, la "Société des Bains et Eaux d'Henniez" est fondée et la première installation d'embouteillage est mise en service.

Henri Pahud va diriger et développer la société "Henniez Lithinée SA" de 1916 à 1964.La direction d'Henniez Lithinée passe ensuite à Edgar Rouge, neveu d'Henri Pahud.

En 1930, un vétérinaire et homme d'affaite local achète une source à proximité du village, il l'exploite sous le nom d' "Henniez-Santé". En 1978, Henniez Lithinée rachète Henniez-Santé et crée l'entreprise "Sources Minérales d'Henniez SA".

L'entreprise Henniez intègre le groupe Nestlé Waters (Suisse) SA en 2007.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

Vers 1880, l'établissement des bains est réorganisé par le docteur Borel. Les Bains seront désaffectés dès 1930.

En 1905, la "Société des Bains et Eaux d'Henniez" est fondée et la première installation d'embouteillage est mise en service.

Henri Pahud va diriger et développer la société "Henniez Lithinée SA" de 1916 à 1964.La direction d'Henniez Lithinée passe ensuite à Edgar Rouge, neveu d'Henri Pahud.

En 1930, un vétérinaire et homme d'affaite local achète une source à proximité du village, il l'exploite sous le nom d' "Henniez-Santé". En 1978, Henniez Lithinée rachète Henniez-Santé et crée l'entreprise "Sources Minérales d'Henniez SA".

L'entreprise Henniez intègre le groupe Nestlé Waters (Suisse) SA en 2007.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

Infrastructure du bâtiment et de transport

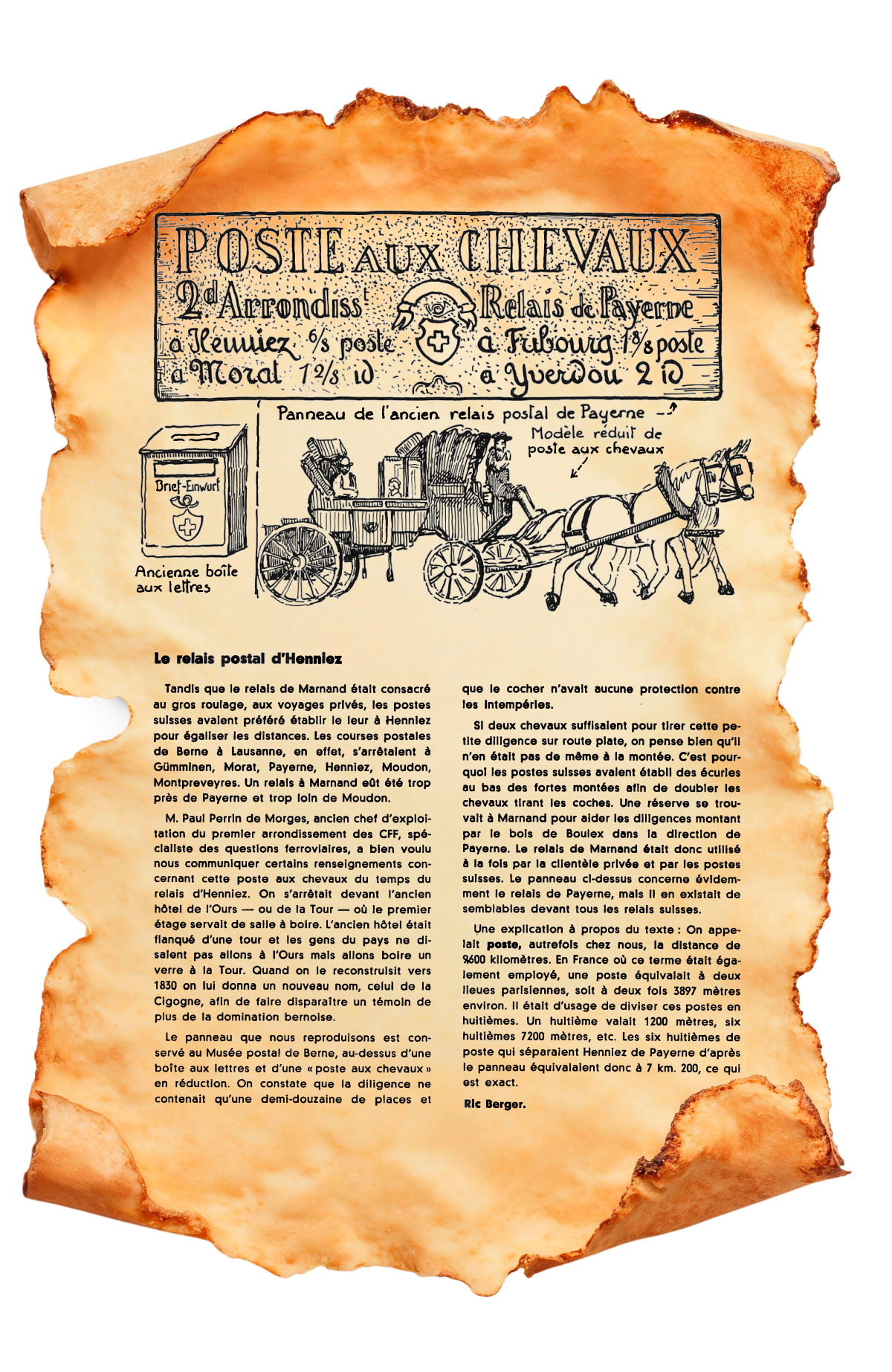

Le relais postal d'Henniez

Tandis que le relais de Marnand était consacré au gros roulage, aux voyages privés, les postes suisses avaient préféré établir le leur à Henniez pour égaliser les distances. Les courses postales de Berne à Lausanne, en effet, s'arrêtaient à Gümminen, Morat, Payerne, Henniez, Moudon, Montpreveyres. Un relais à Marnand eût été trop près de Payerne et trop loin de Moudon.

On s'arrêtait devant l'ancien hôtel de l'Ours - ou de la Tour - où le premier étage servait de salle à boire. L'ancien hôtel était flanqué d'une tour et les gens du pays ne disaient pas allons à l'Ours mais allons boire un verre à la Tour. Quand on le reconstruisit vers 1830 on lui donna un nouveau nom, celui de la Cigogne, afin de faire disparaître un témoin de plus de la domination bernoise.

Le panneau qui est reproduit est conservé au Musée postal de Berne, au-dessus d'une boîte aux lettres et d'une "poste aux chevaux" en réduction. On constate que la diligence ne contenait qu'une demi-douzaine de places et que le cocher n'avait aucune protection contre les intempéries.

Si deux chevaux suffisaient pour tirer cette petite diligence sur une route plate, on pense qu'il n'en était pas de même à la montée. C'est pourquoi les postes suisses avaient établi des écuries au bas des fortes montées afin de doubler les chevaux tirant les coches. Une réserve se trouvait à Marnand pour aider les diligences montant par le bois de Bopulex dans la direction de Payerne. Le relais de Marnand était donc utilisé à la fois par la clientèle privée et par les postes suisses. Le panneau ci-dessous concerne évidemment le relais de Payerne, mais il en existait de semblables devant tous les relais suisses.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966.

On s'arrêtait devant l'ancien hôtel de l'Ours - ou de la Tour - où le premier étage servait de salle à boire. L'ancien hôtel était flanqué d'une tour et les gens du pays ne disaient pas allons à l'Ours mais allons boire un verre à la Tour. Quand on le reconstruisit vers 1830 on lui donna un nouveau nom, celui de la Cigogne, afin de faire disparaître un témoin de plus de la domination bernoise.

Le panneau qui est reproduit est conservé au Musée postal de Berne, au-dessus d'une boîte aux lettres et d'une "poste aux chevaux" en réduction. On constate que la diligence ne contenait qu'une demi-douzaine de places et que le cocher n'avait aucune protection contre les intempéries.

Si deux chevaux suffisaient pour tirer cette petite diligence sur une route plate, on pense qu'il n'en était pas de même à la montée. C'est pourquoi les postes suisses avaient établi des écuries au bas des fortes montées afin de doubler les chevaux tirant les coches. Une réserve se trouvait à Marnand pour aider les diligences montant par le bois de Bopulex dans la direction de Payerne. Le relais de Marnand était donc utilisé à la fois par la clientèle privée et par les postes suisses. Le panneau ci-dessous concerne évidemment le relais de Payerne, mais il en existait de semblables devant tous les relais suisses.

Une explication à propos du texte : On appelait "poste", autrefois chez nous, la distance de 9600 mètres. En France où ce terme était également employé, une poste équivalait à deux lieues parisiennes, soit à deux fois 3897 mètres environ. Il était d'usage de diviser ces postes en huitièmes. Un huitième valait 1200 mètres, six huitième 7200 mètres, etc. Les six huitièmes de poste qui séparaient Henniez de Payerne d'après le panneau équivalaient donc à 7, 2 kilomètres, ce qui est exact.

L'instruction

L'école

On sait qu'il y avait à Henniez une école, et l'on connaît les noms de plusieurs régents.

En 1671, c'est Guillaume Bovey, de Cheseaux, qui épouse à Granges une veuve de Marnand.

En janvier 1690, c'est Georges Decrausaz, de Trey, qui passera ensuite à Seigneux où il restera quatre ans et demi.

En 1712, c'est Jean Pittet, de Seigneux; en mars, le consistoire lui reproche la négligence de ses écoliers, qui ne fréquentent pas le catéchisme à Granges ; en mai de la même année, il est cité à nouveau pour rendre raison des paroles menaçantes qu'il a prononcées à Granges contre le ministre Curchod, dans sa propre cure; il conviendra du fait et promettra de se mieux conduire à l'avenir.

On semble avoir eu de la peine à lui trouver un remplaçant, puisque, en 1715, c'est le tuilier d'Henniez Jean Imhof qui remplit les fonctions de régent. C'est peut-être cette difficulté qui explique que pendant plusieurs années Henniez et Marnand ont eu un régent commun, Daniel-Etienne Jordan, de Granges, né en 1709, qui fut nommé le 28 février 1731 par le bailli Hercule-Daniel de Tavel, pour les deux communes de Marnand et d'Henniez ; il conserva cette école pour les deux villages jusqu'en 1738. Mais il eut à cette date une contestation avec le seigneur de Marnand, auquel il déplut par ses réclamations au sujet de son salaire. Le seigneur de Marnand fit alors en sorte que la régence fût partagée, Jordan conservant seulement celle d'Henniez, tandis que le bailli Adrien Jenner remettait un brevet pour celle de Marnand à Jean-Pierre Cosenday, qui donna sa démission en 1766 et fut remplacé du propre chef du seigneur de Marnand par Marc-Daniel Pictet, sans brevet du bailli de Moudon.

En 1778, Daniel-Etienne Jordan fonctionnait encore comme régent d'Henniez. Il mourut le 28 septembre 1790, qualifié d'ancien régent d'Henniez. Nous connaissons encore Jean-Jacques Durussel, de Seigneux, régent en tout cas de 1790 à 1793, et qui habite encore Henniez en 1795.

L'indépendance vaudoise ne changea pas l'école à Henniez. Le pasteur continuait à s'en occuper, mais le niveau d'instruction des régents ne s'éleva que lentement, même après la création de l'Ecole normale en 1833.

Ainsi, en 1835, le pasteur de Granges apporte à Henniez quatre cartes géographiques pour en orner les parois de la chambre d'école, que l'on jugeait d'ailleurs trop petite. Mais la Municipalité constate avec déplaisir que ces cartes étaient inutiles pour les enfants, "vu que le régent n'a point d'acte de capacité, et qu'il n'est pas assujetti à la dernière loi relative aux écoles primaires" ; elle décide donc le 5 novembre 1835, de renvoyer ces cartes à M. le Ministre. Ce dernier revint à la charge quelque jours plus tard, et la Municipalité cèda en partie acceptant trois de ces cartes, mais refusant celles d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, "pendant que notre régent n'aura pas un brevet de capacité". C'est sans doute ce qui décida le régent d'Henniez, Daniel Ney, à demander à la Municipalité une augmentation de 60 francs par an de sa pension, dès le premier janvier 1836, pour pouvoir "fréquenter l'Ecole normale" qui se tiendra cette année à Lausanne. La Municipalité y consentit, dans sa séance du 19 mars 1836, à la condition toutefois que le régent Ney s'engage après cela à ne pas quitter son poste à Henniez pendant six ans.

En effet, au début, l'Ecole normale d'instituteurs de Lausanne organisait d'une part des cours spéciaux de deux mois pour les régents déjà en fonctions, et des cours de deux ans pour les élèves-régents.

D'après Louis Junod et Ric Berger - Aux sources de l'histoire, 1966..

En 1671, c'est Guillaume Bovey, de Cheseaux, qui épouse à Granges une veuve de Marnand.

En janvier 1690, c'est Georges Decrausaz, de Trey, qui passera ensuite à Seigneux où il restera quatre ans et demi.

En 1712, c'est Jean Pittet, de Seigneux; en mars, le consistoire lui reproche la négligence de ses écoliers, qui ne fréquentent pas le catéchisme à Granges ; en mai de la même année, il est cité à nouveau pour rendre raison des paroles menaçantes qu'il a prononcées à Granges contre le ministre Curchod, dans sa propre cure; il conviendra du fait et promettra de se mieux conduire à l'avenir.

On semble avoir eu de la peine à lui trouver un remplaçant, puisque, en 1715, c'est le tuilier d'Henniez Jean Imhof qui remplit les fonctions de régent. C'est peut-être cette difficulté qui explique que pendant plusieurs années Henniez et Marnand ont eu un régent commun, Daniel-Etienne Jordan, de Granges, né en 1709, qui fut nommé le 28 février 1731 par le bailli Hercule-Daniel de Tavel, pour les deux communes de Marnand et d'Henniez ; il conserva cette école pour les deux villages jusqu'en 1738. Mais il eut à cette date une contestation avec le seigneur de Marnand, auquel il déplut par ses réclamations au sujet de son salaire. Le seigneur de Marnand fit alors en sorte que la régence fût partagée, Jordan conservant seulement celle d'Henniez, tandis que le bailli Adrien Jenner remettait un brevet pour celle de Marnand à Jean-Pierre Cosenday, qui donna sa démission en 1766 et fut remplacé du propre chef du seigneur de Marnand par Marc-Daniel Pictet, sans brevet du bailli de Moudon.

En 1778, Daniel-Etienne Jordan fonctionnait encore comme régent d'Henniez. Il mourut le 28 septembre 1790, qualifié d'ancien régent d'Henniez. Nous connaissons encore Jean-Jacques Durussel, de Seigneux, régent en tout cas de 1790 à 1793, et qui habite encore Henniez en 1795.

L'indépendance vaudoise ne changea pas l'école à Henniez. Le pasteur continuait à s'en occuper, mais le niveau d'instruction des régents ne s'éleva que lentement, même après la création de l'Ecole normale en 1833.

Ainsi, en 1835, le pasteur de Granges apporte à Henniez quatre cartes géographiques pour en orner les parois de la chambre d'école, que l'on jugeait d'ailleurs trop petite. Mais la Municipalité constate avec déplaisir que ces cartes étaient inutiles pour les enfants, "vu que le régent n'a point d'acte de capacité, et qu'il n'est pas assujetti à la dernière loi relative aux écoles primaires" ; elle décide donc le 5 novembre 1835, de renvoyer ces cartes à M. le Ministre. Ce dernier revint à la charge quelque jours plus tard, et la Municipalité cèda en partie acceptant trois de ces cartes, mais refusant celles d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, "pendant que notre régent n'aura pas un brevet de capacité". C'est sans doute ce qui décida le régent d'Henniez, Daniel Ney, à demander à la Municipalité une augmentation de 60 francs par an de sa pension, dès le premier janvier 1836, pour pouvoir "fréquenter l'Ecole normale" qui se tiendra cette année à Lausanne. La Municipalité y consentit, dans sa séance du 19 mars 1836, à la condition toutefois que le régent Ney s'engage après cela à ne pas quitter son poste à Henniez pendant six ans.

En effet, au début, l'Ecole normale d'instituteurs de Lausanne organisait d'une part des cours spéciaux de deux mois pour les régents déjà en fonctions, et des cours de deux ans pour les élèves-régents.

On voit de même, en mars 1842, la maîtresse d'école d'Henniez, Louise Berney, de L'Abbaye, demander et obtenir un acte de moeurs pour pouvoir aller fréquenter l'Ecole normale du canton.